走进江西省赣州市兴国县睦埠村,青砖白瓦、小桥流水、绿树成荫,犹如一幅清新淡雅的水墨画卷。步行通过东南侧的小桥,红军码头、“墨庄”古建、铭恩广场渐次呈现,共同构建了“有馆可看、有史可讲、有景可赏、有情可感”的红色“四有村”。睦埠村的好环境得益于村庄规划的引领。

乡村振兴,规划先行。为深入贯彻落实习近平总书记关于浙江“千万工程”的重要指示批示精神,近年来在赣州市自然资源局指导下,赣州市国土空间调查规划研究中心(以下简称“规划研究中心”)坚持规划引领,将技术优势与赣南特色资源文化优势相结合,在理论研究、技术标准、操作规范、示范引领等方面开展了一系列创新,真正把村庄规划工作做到田间地头,持续为乡村振兴赋能添彩。

绘就一张蓝图

走上乡村振兴“快车道”

规划研究中心将村庄规划作为推动乡村振兴的重要抓手,坚持一张蓝图绘到底。2019年,江西省启动“多规合一”村庄规划编制试点,赣州市率先开展了“1+6”村庄规划编制工作,该中心承担的《于都县梓山镇潭头村村庄规划》荣获江西省“多规合一”村庄规划编制试点特等奖。

近年来,规划研究中心先后完成380多个村庄规划编制项目,涉及赣南20个县(市、区)。通过统筹谋划村庄发展定位、主导产业选择、用地布局、人居环境整治、生态保护、建设项目安排等系统工程,一批边远村庄在规划蓝图指引下,走上了环境整治、产业发展、乡村振兴的“快车道”。

构建技术标准

探索村庄规划“赣州经验”

2024年12月1日,赣州首个国土空间规划类(城乡规划类)市级地方标准《村庄规划编制指南》正式实施。该指南坚持因地制宜、因村施策的理念,规定了村庄规划编制的工作程序、村庄分类指引、村庄规划通则、“多规合一”、规划成果形式等内容,填补了赣州村庄规划编制技术规程的空白。

规划研究中心配合赣州局深入乡村开展调查研究工作,围绕村庄规划编制方法和技术路径,创新性提出“分级、分类、分版、分步、分层”的实用性村庄规划编制方法。“五分法”坚持从实际出发,较好地发挥了“多规合一”改革优势,获评江西省自然资源系统十大“作示范、勇争先”先进案例。目前,全市需“通则式”规划管理规定管控的村庄2537个,已开展“多规合一”实用性村庄规划编制909个。

组建服务团队

打通规划服务“最后一公里”

春节之后,规划研究中心的驻县、镇规划师团队就马不停蹄赶往定南县历市镇中沙村,与镇、村干部和村民一起商量村庄规划中的具体问题。责任规划师们除了要在规划设计方面提供技术服务外,还要深入各村,结合实际问题为村里“一户一宅”住房保障、乡村振兴产业发展、公共服务设施与基础设施建设等出谋划策、拓宽思路。

赣州是典型的丘陵山区农业市,农村人口多、农业比重大。全市共有村庄3462个,乡村的经济基础,以及人才、技术力量薄弱,让村庄规划真正落地是推进乡村振兴的关键环节。

为此,规划研究中心积极落实责任规划师制度,组建“党员规划师行动服务团”下沉乡村一线,通过驻点技术服务,促进村庄规划落地。其中,5人被聘为江西省第一批挂点服务乡村振兴责任规划师,14人被选派为赣州市驻县(市、区)责任规划师,36人被选派为赣州市驻镇村规划师。他们已成为赣州打通规划技术服务“最后一公里”的中坚力量。

做好调查研究

擦亮赣南文化“金字招牌”

赣南拥有辉煌的历史,积淀了厚重的红色文化和客家文化,守护好传承好这些文化资源是规划师、设计师的责任和义务,也是盘活利用文化资源推进乡村振兴的优势条件。

为保护和传承好赣南客家传统建筑风貌,规划研究中心联合清华大学、江西理工大学、赣州市博物馆等7家单位,组织技术团队历时2年多时间完成了赣南客家传统建筑风貌研究,形成了赣南农村风貌建设与改造导则等系列研究成果,从建筑学角度填补了赣南客家传统风貌系统研究的空白,同时也为出台《关于加强赣南乡村建筑风貌特色保护与传承的实施意见》等市级规范性文件提供了坚实的理论基础。

多年来,规划技术团队走遍了赣南大大小小200多个传统村落和红色文化遗址,为保护和传承赣南客家建筑风貌、深入挖掘和利用红色文化资源服务乡村振兴开展了大量调查研究工作。

规划研究中心还大力发掘乡村资源文化优势,因地制宜开展乡村空间设计,改善乡村人居环境,保护历史文化名村和传统村落格局,参与的村庄规划、设计和研究项目多次荣获国家级和省级相关规划设计奖项。

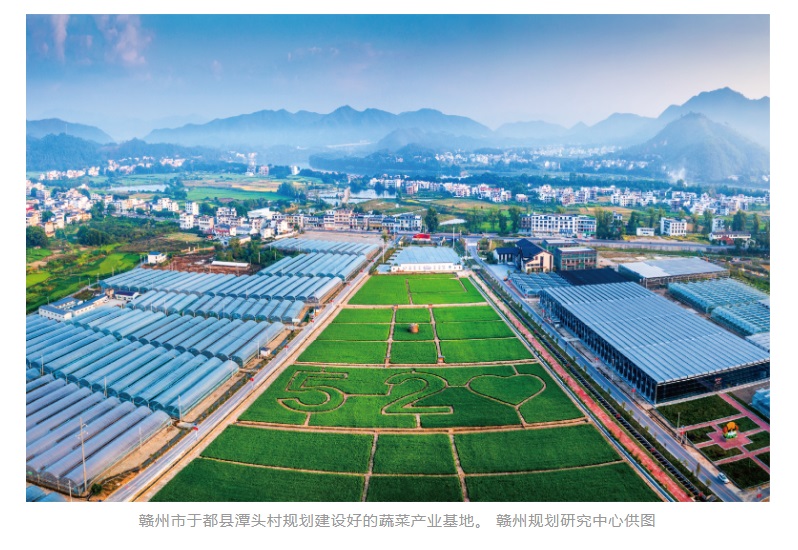

如今,村庄规划引领下的乡村振兴成效初显,形成了具有鲜明特色的示范效应。寻乌县三二五村活化利用红色资源打造了全国首批“红色名村”金字招牌,年游客总量超过80万人次;于都县潭头村发挥富硒资源优势,大力发展富硒产业和乡村旅游,村集体经济收入从2019年的5万元跃升至2024年的355万元;瑞金市沙洲坝村中华苏维埃共和国法制建设纪念馆、江西瑞金干部学院、经开区斜角村郭大力故居等多个红色文化项目相继建设完成,成为助推乡村振兴的重要引擎。

田园风景好,乡村美如画。未来规划研究中心将继续发挥专业技术优势,统筹专业技术力量,积极投入乡村振兴伟大事业,为推动“千万工程”经验在赣南大地落地见效贡献规划力量。