2024年12月,自然资源部公布2024年农村集体经营性建设用地入市典型示范案例,德化县、南靖县案例入选,这是继2023年晋江市案例入选该类典型示范案例后我省再次入选,为全国“农地入市”改革探索提供了经验蓝本。

土地是农民重要的收益渠道,其合理的利用直接关系到农民切身利益和农村经济的发展。

在“农地入市”试点机遇下,我省不断规范入市程序,探索建立入市收益与征收补偿达到大体平衡的保障机制和三方监管协议制度,在入市管理、收益分配等方面形成一系列制度性成果,推动城乡统一的建设用地市场建设,提升乡村产业发展用地保障能力,增加农民的财产性收入。

2024年12月10日,随着福鼎市山前街道兰田村的一块建设用地挂牌成交,意味着我省9个农村集体经营性建设用地入市试点县(市、区)全部形成实物工作量。试点期间,我省9个试点县(市、区)共完成农村集体经营性建设用地入市36宗、面积305亩、成交金额8659万元,为试点交出了福建答卷。

省级统筹

构建“四梁八柱”

农村集体经营性建设用地入市作为城乡融合发展体制建设的重要抓手,一直被置于改革的关键位置。

2022年11月,中共中央、国务院作出深化农村集体经营性建设用地入市试点工作的重要部署。对此,省委、省政府高度重视,省主要领导随即作出批示,分管省领导也多次召开会议对该项工作进行专题研究,为我省试点工作指明方向。该项工作还连续两年被列入省委、省政府工作要点。

2023年3月,自然资源部印发《深化农村集体经营性建设用地入市试点工作方案》,深化“农地入市”试点工作,我省永泰县、荔城区、泰宁县、德化县、晋江市、南靖县、建瓯市、上杭县、福鼎市等9个县(市、区)入选试点地区名单。一系列保驾护航之举也随之跟上。

为深入贯彻落实省委、省政府和自然资源部工作要求,省自然资源厅会同省发改委、财政厅、生态环境厅、住建厅、农业农村厅、国家金融监督管理总局福建监管局等六部门,建立省级深化农村集体经营性建设用地入市试点工作协调机制(以下简称“协调机制”),明确工作规则、主要职责等,强化试点工作合力,及时会商研究解决重大问题,统筹指导试点县(市、区)稳步推进试点工作。

入市工作具体如何实施呢?在晋江市“三块地”改革的经验基础上,省自然资源厅牵头研究制定《深化农村集体经营性建设用地入市试点工作实施方案》,明确入市主体为完成登记赋码的农村集体经济组织,实施主体为县级自然资源主管部门,从根本上解决了“谁来入市”的问题。

同时,从“编制计划、提出申请、制定方案、提出意见、公开交易、签订合同及协议、办理登记”等7个环节规范了入市程序,特别是细化了集体经济组织入市申请、自然资源部门征求入市方案意见、入市交易等关键环节的实施路径,确保试点工作稳妥有序。

“改革前,集体建设用地必须征收为国有后才能推向市场开发使用。”省自然资源厅利用处相关负责人介绍,《实施方案》明确交易环节参照国有建设用地有关规定,入市实施环节全都交由自然资源主管部门来做,确保入市过程规范、透明、公正,推动集体经营性建设用地与国有建设用地同权同价、同等入市,加快构建城乡统一建设用地市场。

在协调机制成员单位的指导下,9个试点县(市、区)结合本地实际,在部、省方案的基础上分别侧重两三个方面进行深化,并编制推进方案。晋江市提出了“红线初审、形成入市决议、提出申请、征求部门意见、内部联审、入市方案报批、公开交易、签订合同及监管协议、缴纳相关税费、不动产登记”等10个方面入市程序。其他试点县(市、区)也结合实际,逐渐完善入市各个方面的配套政策,建立可复制、可推广的入市程序,并将之转化为可视化流程图,让农民能看懂、基层好执行。

2024年1月、6月,协调机制成员单位赴试点县(市、区)开展实地调研,了解各地工作推进情况、存在的困难,做好相关政策指导。通过联合指导,强化上下联动,为各地试点工作注入了“加速剂”。

多方探索

畅通实施路径

冬日,走进晋江市磁灶镇中辉产业园入市项目现场,只见塔吊林立,各种大型机械设备轰鸣声此起彼伏,3、4号厂房已经封顶,工人们正在进行消防水池的地基建设。

该入市项目用地面积48.03亩,位于磁灶镇张林村和锦美村。20世纪90年代,晋江市中辉景业集团通过土地流转取得该地块的使用权,用于建设陶瓷生产厂房。由于陶瓷业转型升级、建筑物老旧等,厂房处于闲置状态,亟需重新规划改造,以满足产业转型升级需要。

“这块地早年的管理比较复杂,如果从农用地转用和土地征收途径入手的话,花费的时间比较长。恰逢农地入市政策来了,我们用这一政策来盘活可以节约很多时间。”晋江市中辉产业园负责人吴良景说。

对此,晋江市积极引导地块原使用业主参与土地竞买和投资建设,通过入市方式完善用地手续,并就地改造,实现企业增资扩产、转型升级和聚集发展。

晋江市盘活利用低效用地试点工作指挥部入市及历史遗留问题处理组常务副组长刘标介绍,地块成交后,张林村和锦美村的地块收益都归村集体所有,村级通过此收益建设基础设施,促进城乡融合发展,助力乡村振兴。

这是推动农村“沉睡资源”变“优质资产”的生动一例。

两年来,我省认真贯彻落实国家试点工作政策,在协调机制成员单位的指导下,各试点县(市、区)聚焦研究入市与成片开发土地征收之间的协同机制、健全土地增值收益分配机制等“8个重大问题”深入开展探索。

晋江市重点开展入市与成片开发土地征收之间的协同机制的探索,统筹做好成片开发土地征收和入市试点的有效衔接。

“我市出台土地增值收益调节金征收使用管理暂行规定,通过统一征收基准、差别化征收土地增值收益调节金,促进土地增值收益的合理分配,使得征收与入市两种方式下农民收益大体相当。”晋江市自然资源局相关负责人说,如在晋江市磁灶镇前尾村地块按区片综合地价征收约每亩10万元,入市留存集体为每亩10.9万元。

同样着力于探索入市与成片开发土地征收之间的协同机制的还有德化县。该县通过构建国有建设用地与集体建设用地一体化的国土空间规划体系、探索建立入市与征收的“反哺”机制等措施,推动入市与成片开发土地征收协同发展。

“蛋糕”不仅要合理切割,还要不断做大,利益分配成为入市的关键环节。在做好土地增值收益分配工作上,协调机制成员单位一方面指导地方制定土地增值收益调节金征收使用管理实施细则;另一方面,指导地方出台入市收益分配政策,明确留归集体的土地增值收益的分配、使用、管理要求。

荔城区印发收益分配指导意见,要求农村集体经济组织留存比例原则上不低于净收益的40%,用于壮大农村集体经济、生产生活设施改造、公益事业建设等。

荔城区福岭小学旧址地块于2024年6月成功入市。为拓展集体经济增收渠道,该项目拟采用“村集体+村民”的模式联合投资建设,即村集体利用乡村振兴专项资金入股,村民自愿以现金入股共同建设。建成后整体出租给专业运营企业装修经营,预计每年可获得租金收入30万元以上。

除此之外,上杭县明确入市收益归农村集体经济组织全体成员所有,原则上预留不少于15%收益用于集体经济发展、公益福利事业、基础设施建设等,为农村集体经济发展和农民生活改善提供资金支持;福鼎市、建瓯市也都建立了土地增值收益分配机制,提高土地管理的科学性和规范性,确保农民公平分享土地增值收益。

建立开发利用监管机制,是地块合理使用的保障。我省不断探索建立三方监管协议制度,按照同地同权同责的原则,指导试点县(市、区)属地政府、出让人、受让人签订监管协议,明确三方的权利和义务,通过强化政府监管,切实保障市场主体、农村集体经济组织的合法权益。

各试点县(市、区)也不断深化监管机制:南靖县建立属地政府、土地所有权人、土地使用权人共同监管入市土地全过程开发利用机制,时刻了解入市土地的开发利用情况;泰宁市构建入市全程联合监管机制,按照“谁提出、谁监管”原则,对合同约定事项实施监管,严肃查处违反国土空间规划和用途管制要求等违法问题……

不管是推动农村集体经营性建设用地和国有建设用地“同权同价”、健全监管机制,还是分配机制,都要建立在保障农民切身权益的基础上。

集体经营性建设用地出让、收益分配等事项必须遵循民主决策等原则,召开成员大会是必不可少的程序。

在永泰县赤锡村,村组先后召开了3次会议商议农地入市,是直接补偿还是入股分红,或是分年度支付,都由村民说了算。

此外,我省还围绕探索强化国土空间规划约束和用途管制、明确土地用途和用地方式、入市土地用于保障性租赁住房建设、维护市场主体合法权益等关键问题进行探索,均取得一定成效。

多点开花

助力乡村振兴

2023年12月,我省首宗农村集体经营性建设用地入市试点地块顺利成交。该地块位于德化县三班镇三班村后房山角落,面积7.7亩,为20世纪80年代村办集体企业废弃厂房,由福建省德化硕顺陶瓷有限公司竞得。

三班镇是陶瓷生产重镇,但其陶瓷企业多以家庭作坊为主,亩产经济效益较低,难以适应产业转型升级的需求。对此,德化县全力推动三班村的农村集体经营性建设用地入市试点地块成交,并积极引导本地企业和村民入股共同投资建设。该地块计划建设陶瓷产业现代化厂房,预计产值将达到2000多万元,每年可为村集体增加120万元的收入,同时创造100多个就业岗位。

同样推进农村一二产业融合,并带动村民就业的还有永泰县。位于永泰县赤锡乡赤锡村的一建设用地于2024年6月成功入市,将用于农副产品加工、展销、存储和配套设施建设,计划投资额2700万元,延长芋头加工产业链,扩大永泰槟榔芋的品牌效应,预计新增160余个就业岗位。同时,芋头等农产品的收购量从原先的8000亩增加到20000亩,预计增加农民收入1.4亿。

其他试点县(市、区)也在严守政策底线红线基础上,深入挖掘区域特色,因地制宜创造性地推进试点工作,从各个方面激发乡村振兴新动能。

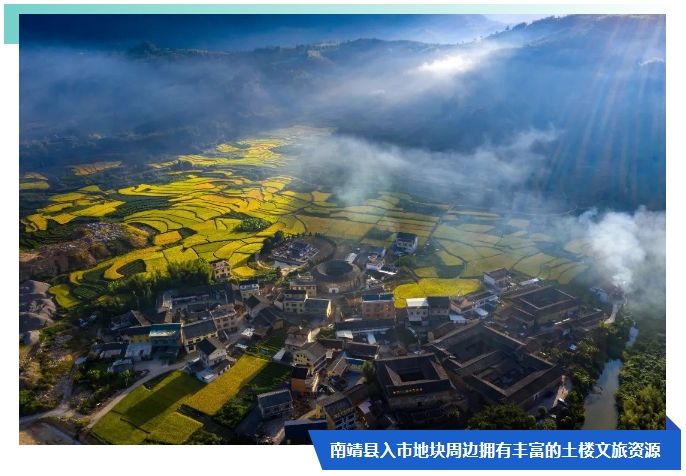

在推动文旅经济壮大方面,南靖县充分发挥“福建土楼”所在地的旅游资源优势,总结提炼“深化农村集体存量建设用地入市试点+土楼确权”激活土楼活化利用新模式。文旅企业竞得集体土地后,可以将其连同租赁的土楼一起谋划文旅项目,实现聚点连片建设,便于融资贷款,也为文旅产业投资带来“新鲜血液”。2024年1月,位于书洋镇田中村的南靖县靖集2023P01、靖集2023P022宗地成功拍卖,均由福建土楼旅游投资集团有限公司竞得,拟建成游客服务中心、民宿、咖啡馆和餐厅,将通过整个区域连片开发,打造一个土楼“合文化园”文旅融合示范区。

在解决历史遗留建设用地问题,以及推动企业增资扩产、转型升级方面,晋江市将“农地入市”试点工作与盘活利用低效用地试点工作紧密融合,着眼“保障新兴产业招商落地”和“服务本地企业转型升级”,有序推进试点工作开展。中辉产业园项目通过入市,解决了用地手续不全的问题,成为解决历史遗留建设用地问题的样板。该园区建成后,将积极招引新材料、智能制造等高新技术产业,打造生产工艺流线合理顺畅的标准化工业园区,目前,有入驻意向企业4家。

在完善农村生活配套方面,建瓯市房道镇房道村一商业服务业用地成功挂牌出让成交后,将作为商贸中心项目用地建设成一座6层综合性商业建筑,其中1、2层为批发零售,3、4层为餐饮服务,5、6层为旅馆住宿。预计带动产业投资规模将达600万元,增加村民工资性收入约11万元。同时,进一步拓宽当地农副产品销售渠道,带动农户走向大市场。

通过改革,试点县(市、区)乡村用地保障能力进一步提高,业态更完善了,配套更丰富了,村民的腰包更鼓了、获得感也更强了。

数据显示,试点开展以来至2024年12月,我省完成农村集体经营性建设用地入市36宗,缴纳增值收益调节金1645.70万元,留存农村集体经济组织6891.78万元,分配农民个人121.52万元,预计带动产业投资规模18亿元,增加就业岗位5300多个。

“改革只有进行时没有完成时”。省自然资源厅利用处相关负责人表示,下一步,将继续深入贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神,以及省委十一届六次、七次全会精神,聚焦深化土地制度改革的工作要求,指导地方积极开展入市潜力摸底,进一步探索入市地块用于建设保障性租赁住房、公共管理与公共服务设施等。同时,做好经验总结,对于试点工作存在的困难和问题,积极向自然资源部争取政策指导,为后续全省入市工作夯实基础。【厅利用处 海峡资源报】